大学職員への就職、転職を考えている皆さんの中には、大学職員の魅力はイメージできても、注意点やデメリットは想像できない方もいるのではないでしょうか。

私は転職活動中、その当時働いていた仕事が辛すぎたこともあり、調べると出てくる大学職員の魅力だけに目がいってしまい、注意点やデメリットをなんとなく理解してはいたものの、無意識に考えるのを避けていたような気がします。

一般企業にもいい面と悪い面があるように、大学職員にも同じことがいえ、「大学職員はやめとけ。」と言う現役大学職員の方がいるのも事実です。

本記事で紹介する注意点をよく自分の中で落とし込んだうえで、大学職員への就職・転職活動に臨んでいただきたいです!

少子化による厳しい大学業界

大学職員を目指すにあたって、最大の注意点といっても過言ではないかと思います。

当たり前のことですが、大学は学生が入学しないと(=学生からの入学金・学費等の収入がないと)成り立たない組織です。

大学にもよりますが、私立大学の収入の約7~8割を学生からの学費等納付金で得ています。(国公立大学は割合が大きく変わるので注意してください。)

大学職員の最大のリスク:少子化による大学淘汰の現実

主に18歳以下の受験生よりの学費等を収入源とする大学に、日本が抱える重大課題のひとつである「少子化」の波が押し寄せてきています。

日本の出生数は、ピーク時(1970年代の約200万人)から減り続けており、2023年の出生数は約73万人、2024年は約68万人の出生数となっており、少子化に歯止めがかからない状況です。

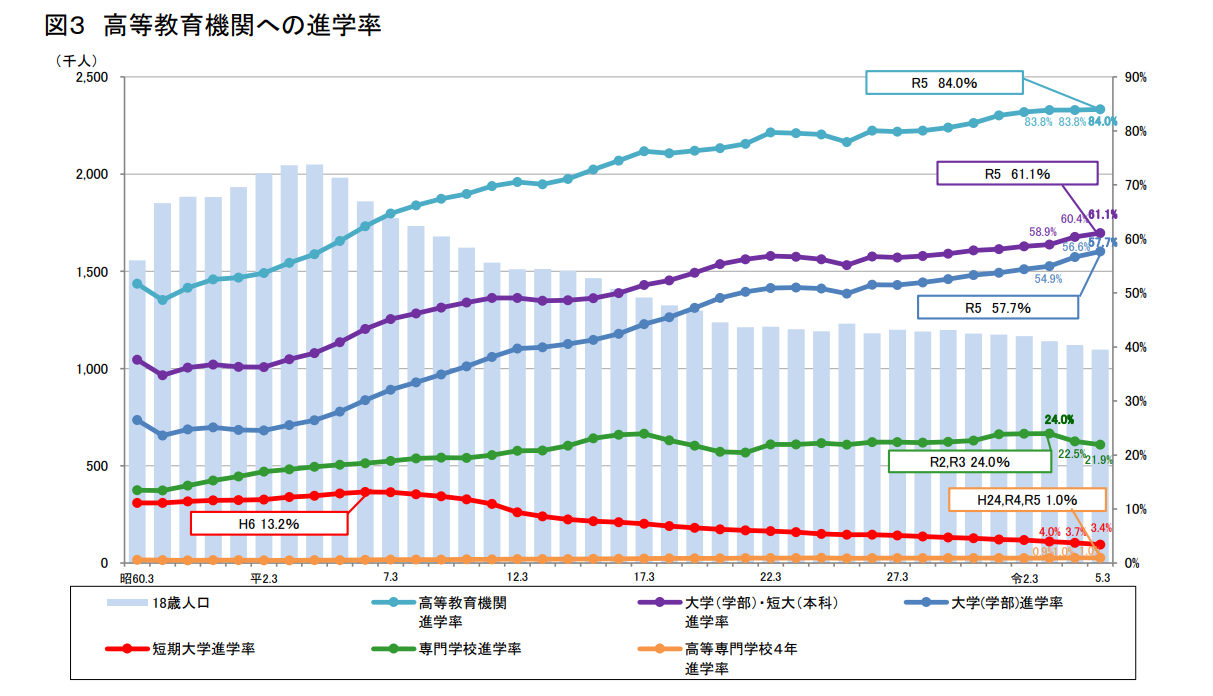

以下のグラフを見ると、18歳人口は減少していますが、大学(学部)進学率は上昇していることがわかります。

それにより各大学は入学者を確保することができていましたが、より加速する少子化と大学進学率の頭打ちの予測が出ており、入学者確保が厳しくなる大学が今後さらに多くなる見込みです。

実際に最近だと、恵泉女学園大学や上智大学短期大学部が募集停止、学習院女子大学が学習院大学に統合、武庫川女子大学や女子栄養大学・東京家政学院大学が共学化等の発表が出ています。

令和5年度学校基本統計結果の概要 (mext.go.jp)

大学業界の現状・将来の理解は必須

大学業界の現状や将来の見通しを理解しておくことは、大学職員を目指すうえで必須です。

私は大学職員の採用面接において、必ずといっていいほど「大学業界について」の質問を問われました。(書類選考時にもよく問われます。)

優秀な教員をそろえて、恵まれた教育環境を備え、高度な教育を届けても、それを受け取る学生(企業でいうお客さん)の数が減少していては、明るい未来が想像できる業界ではないことがわかります。

ただ、その中でも「大学職員」で働いていくことのメリットはたくさんあります。

本記事とあわせてこちらの記事も読んで、自分なりの「決意」・「軸」を固めてください。

学生支援の仕事だけに携われるとは限らない理由

私は大学職員になる前、多くの職員は学生課や教務課などの学生支援系の部署で働いていくのだろうなと想像していました。

もちろん、それをメインの業務とする部署もありますが、そこで働く職員の割合は全体の3~4割くらいでしょうか。

残りの職員は、経理課・総務課などの管理系の部署や付属図書館、受験生と主に接する入試課など、学生と接することが少ない部署で働くこととなります。

多くの大学では部署間でのジョブローテーションが行われることが多いため、いずれは学生支援系の部署で働ける可能性は高いですが、学生支援だけをやりたいから大学職員になりたいと考えている方は気をつけてください。

同じことが教育支援にも当てはまります。学生支援と教育支援は大学職員ならではの仕事のため、それに憧れている方も多くいると思いますが、実情を理解したうえで選考に臨んでください。

実は、私も教育・研究支援の業務にいずれ携わりたいと思っています!

大学独特の文化・組織風土

大学も一般企業と同様、規模の大小・立地・文化等、同じような大学はないくらい様々です。

一般企業から大学職員へ転職し、実際に働いてみて感じた大学の特徴的な文化や風土を紹介します。(当てはまらない大学もあると思いますので、一例として読んでください。)

閉鎖的で内向きな文化

これは大学職員になる前になんとなく想像していたことでしたが、実際に働いてみると、まさにその通りでした。

大学職員は基本的に一部の部署を除いて、毎日同じ場所で同じメンバーで外出することなく黙々とデスクに向かって働いていくこととなります。

私は企業時代ずっと営業をやっていたため、この働き方のギャップは初めの頃は少し窮屈だなと感じていました。(今はもうすっかり慣れましたが笑)

この働き方の結果、閉鎖的で内向きな雰囲気、文化が定着するのだなと思います。

ただ、これは企業も大学も変わらないですが、そんな中でも気さくでフレンドリーな人もいますし、大学によっては賑やかで和気あいあいと働いている環境がある大学もありますので、そこまで気にしなくても大丈夫だと思います。

新しいことに挑戦しづらい風土

これは私の大学がそうですし、他大学でも同じ傾向のある大学もあると思いますが、新しいことを始めるのに抵抗を示す風土があります。

新しいことをやると仕事の量や負荷が増えることも理由にありますが、これまではそんなことをせずとも安定した大学運営を出来ていたので、その名残が大きいかもしれないですね。

ただ、前述したように、厳しい大学業界の今日では、現状維持のままでは学生が大学からいなくなってしまい大学が消滅してしまうかもしれない可能性が高いため、新しいこと・革新的なことを提案、実施していく力はすべての大学職員が持たなければいけません。

そのような環境・風土にアップデートしないと、これからの時代で大学は生き残っていけないですね。

年功序列の評価制度の傾向が強い

これは大学に限らず、企業においても当てはまることが多いと思います。

古き良き日本企業に多く現れる傾向の年功序列の評価制度は、大学でもその力を発揮することとなります。

どれだけ優秀な能力を持っていても、私の所属する大学では基本的には勤続年数によって評価され、よっぽどのことをやらかした人でない限りは、皆ほぼ一律で昇進していきます。

なお、中途採用者はそこが多少考慮されますが、やはり評価されるところの大部分を占めるのが、勤続年数となります。

私の所属する大学だけではなく、このような評価制度を取っている大学は多いようです。

大学職員にも繁忙期は必ず存在する

これは把握されている方がほとんどだと思いますが、念のため触れさせていただきます。

大学職員は多くの大学で休みが多いことは事実ですが、日常の働き方としては、時期によってはほとんど定時で帰れることもあれば、繁忙期ではほぼ毎日2~3時間の残業を行うこともあります。

繁忙期の時期は部署によって異なる

例えば、多くの部署が繁忙期を迎えるのが、新年度の前後となります。

特に学生と携わる部署は、卒業する4年生を送り出す業務と新1年生を迎える業務をほぼ同じ時期に行うこととなるため、3~4月は繁忙期にあたります。

その他の部署だと、入試系の部署は1~2月頃が繁忙期、広報系の部署はその年度の新たな大学案内等の冊子制作締め切りの3~4月頃が繁忙期となる傾向があります。

私の所属大学の事例となりますが、以下に部署ごとに凡その繁忙期をまとめましたので、参考にしてください。

ただ、忙しい時期を乗り越えれば、どの部署でも落ち着く時期が必ず存在しますので、安心してください。

注意点はあるがそれを上回る魅力が大学職員にはある

大学業界の状況や私が経験して感じた大学職員の注意点を紹介しました。

魅力やいい所だけを把握して大学職員を目指すことは注意してもらいたいので、紹介した内容はしっかりと把握することをおすすめします。

ですが、本記事の最後に皆さんに強くお伝えしたいのは、大学職員の仕事には紹介した注意点を大きく上回る魅力があるということです。

注意点と魅力を比較しながら、皆さんの価値観に照らし合わせて、大学職員への就職・転職を改めて考えてみてください!